Von der Freiheit des Christenmenschen: ein Thementag rund um den Bauernkrieg 1525 in Würzburg

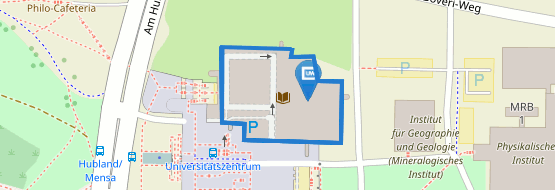

Sonntag, 18.05.2025, 13:00 - 17:00 Uhr, Zentralbibliothek am Hubland, Lesesaal Sondersammlungen

Was ist im Mai und Juni 1525 in und um Würzburg wirklich passiert? Wer waren die Gewinner, wer die Verlierer der kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich zwischen den revoltierenden Bauernhaufen und der Stadt Würzburg auf der einen und dem Bischof und seiner Besatzung auf der Festung Marienberg auf der anderen Seite abgespielt haben? Was bewegte sie und was verstanden sie unter „christlicher Freiheit“, „Gerechtigkeit“, „Brüderlichkeit“?

Zum Thementag am Sonntag, den 18. Mai können unsere Besucherinnen und Besucher einen Blick in einzigartige Handschriften, seltene Drucke und Holzschnitte werfen - und zugleich nachvollziehen, was spätere Zeiten aus den Ereignissen vor einem halben Jahrtausend gemacht haben. Bauen Sie gerne aus unseren Themenbausteinen Ihren eigenen „Bauernkriegs-Nachmittag“ zusammen - zum Zuhören für die Großen und zum Mitmachen für die Kleinen.

Übersicht unserer Themenführungen inkl. Kinderführungen um 14:00 und 16:00 Uhr

Anmeldung nur für die Kinderführung erforderlich!

Freiheit als Ernstfall – Revolution als christliche Pflicht?

Dr. Hans-Günter Schmidt

Wenn Religion nicht Privatsache ist, sondern etwas sehr Politisches, werden Theologen zu Gesellschaftsdesignern. Seit dem 14. Jahrhundert stellen humanistisch gebildete Akademiker wie John Wyclif in England, Jan Hus in Böhmen oder Martin Luther in Deutschland die Gesellschaftsordnung radikal in Frage. Sie messen die herrschende Rolle von Adel, Fürsten und römischer Kirche am Wortlaut der Bibel – und sie tun dies in ihrer jeweiligen Landessprache für ein breiteres Publikum.

„Wo Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?“, war schon die Parole im englischen Bauernaufstand von 1381. Der mit einfachen Lederbändern geschnürte Bundschuh der Bauern wurde seit den 1490er Jahren Symbol von Aufstandsbewegungen am Oberrhein, und der Pfeifer von Niklashausen, Hans Böhm, predigte 1496 im Taubertal in apokalyptischen Bildern ein kommunistisch angehauchtes Fundamentalchristentum.

Der Bauernkrieg kam nicht von ungefähr: Wir schauen in zeitgenössische Schriften, die weltanschaulich den Boden für den Bauernkrieg bereiteten.

Alle (Deutungs-)Macht dem Sieger?

Svenja Keller

Die Würzburger Ereignisse des Jahres 1525 wurden von den Zeitgenossen weitererzählt, besungen, handschriftlich niedergelegt und sogar abgedruckt. Bei der Deutung der kriegerischen Auseinandersetzung der Bauern und der Stadt Würzburg mit dem Fürstbischof darf eines aber nicht aus dem Blick geraten: Wer ist es, der von den Geschehnissen berichtet? Und welche Intention steckt hinter den einzelnen Erzählungen?

Aus der Feder des Domvikars Johann Reinhart stammt ein weitestgehend chronologisch verfasster Text zum Würzburger Bauernkrieg, der in der Fries-Reinhart‘schen-Variante der Würzburger Chronik verewigt ist. Reinharts Beitrag erlaubt uns eine Rekonstruktion der Ereignisabläufe – natürlich gefärbt durch die Loyalitäten des Dompräsenzmeisters.

Im Rahmen der Kurzführung wird auch ein Blick auf die mündliche Verbreitung der Ereignisse geworfen: Als Augenzeuge des Sturms auf den Frauenberg lässt der bischofstreue Fritz Beck die Verteidigung der Festung besingen. Als Beispiel für das Medium Druck wird ein seltener Einblattdruck besprochen, dessen Text moralisierend-spöttisch mit der sich aufbegehrenden Bevölkerung ins Gericht geht.

Götz von Berlichingen, der „Ritter mit der Eisernen Hand“ – Räuber oder Held?

Dr. Katharina Boll-Becht

In Goethes berühmten Drama „Götz von Berlichingen“ wird Götz als „großer Mann“ gerühmt. Er stirbt am Ende des Dramas mit dem pathetischen Ausruf „Freiheit, Freiheit“ auf den Lippen. Blickt man auf Quellen zu seinem Leben, ergibt sich allerdings ein sehr differenziertes Bild dieses Ritters, den seine „eiserne Hand“ so berühmt gemacht hat. Besonders seine Rolle im Bauernkrieg in und um Würzburg ist äußerst ambivalent. Wollte er die Bauern unterstützen? War er ein Held oder ein Räuber und Betrüger, der nur auf das eigene Wohl aus war? Warum ist er mitten in den Kriegswirren 1525 verschwunden und hat die Bauern zurückgelassen? Blicken Sie in der Kurzführung auf Dokumente aus seinem Leben und erfahren Sie, was er über sich gedacht hat, was andere viele Jahre nach seinem Tod über ihn dachten, und auf welche Weise der große Dichter Johann Wolfgang von Goethe die historischen Fakten in dichterischer Freiheit verändert hat.

Als die Bauern den Regenbogen fanden …

Marion Friedlein, Kerstin Kornhoff, Simone Püttmann

Was war eigentlich der Bauernkrieg? Haben da verfeindete Bauern gegeneinander gekämpft? Was wollten die Bauern denn erreichen und was hat ein Regenbogen damit zu tun?

Und warum soll das für mich heute, 500 Jahre später, noch interessant sein? Wenn Ihr Euch genau das fragt und nun neugierig geworden seid, was damals alles passiert ist und was daran spannend sein soll, dann laden wir Euch herzlich dazu ein, das gemeinsam mit uns herauszufinden.

Die Weissenauer Bilderchronik des Abtes Jakob Murer gibt uns einen ersten Einblick in die damaligen Geschehnisse. Beim Malen und Basteln erfahrt Ihr spielerisch, was die Bauern so erzürnt hat und verzweifeln ließ, dass sie in den Krieg gezogen sind, um für Ihre Freiheit zu kämpfen und sich von der Zwangsherrschaft ihrer adligen und geistlichen Herren zu befreien.

Unkostenbeitrag: 5 Euro (vor Ort zahlbar)

Anmeldung unter ub-handschriften@uni-wuerzburg.de oder +49 931 31-85963

Anmeldeschluss: Freitag, 16.5.2025 um 14 Uhr

Episoden einer Eskalation

Dr. Hans-Günter Schmidt

In Würzburg kippt im Frühling 1525 innerhalb weniger Wochen die Stimmung. Unter dem Eindruck der Bedrohung der heranziehenden Bauernhaufen beherrschen plötzlich Rädelsführer und Beschwichtiger, Trittbrettfahrer und Profiteure der sich überstürzenden Entwicklungen die Szene.

In der immer unübersichtlicheren Situation verliert der Bischof die Nerven und flieht über Nacht nach Heidelberg, ein Wort gibt das andere, und schon werden Domherrenhöfe (und ihre Weinkeller) vom Mob geplündert, selbst der Domschatz und die Reliquien des Heiligen Kilian sind nicht mehr sicher.

Wir schauen ein wenig genauer auf einige turbulente Episoden voller Hysterie, Emotion und Gewalt, in denen sich allerdings jeder bei seinem Tun auf eine angeblich gottgewollte Ordnung berief.

Wir sind des Geyers schwarzer Haufen … Aber gab‘s den überhaupt?

Hartmut Fenn

So besingt Heino in den 1970er Jahren die Taten des Reichsritters Florian Geyer von Giebelstadt und seines sogenannten „Schwarzen Haufens“. Wer war dieser Florian Geyer eigentlich? Ein fränkischer Ritter, der die Schranken seines Standes ignorierte, sich zum Anführer geknechteter Bauern machte und dafür mit seinem Leben bezahlte – eine Geschichte, zu schön, um wahr zu sein? Begleiten Sie uns auf einer (literarischen) Spurensuche zu Florian Geyer und seinem Bild in der Geschichte.

Ein Ende in Schrecken - und was blieb?

Dr. Hans-Günter Schmidt

Nach den Niederlagen von Königshofen und Ingolstadt (bzw. Giebelstadt) und dem Einzug des Fürstenheeres in Würzburg Anfang Juni 1525 kam ein Strafgericht über die Aufständischen, das zur Beseitigung der letzten Reste städtischer Autonomie in Würzburg und einer wahren Hinrichtungstournee des siegreichen Fürstbischofs durch das Hochstift führte. Vernichtender kann eine Niederlage kaum sein.

Dennoch beriefen sich später Jakobiner und Nationalbewegte im Vormärz, Heinrich Heine genauso wie der Kommunist Friedrich Engels auf diese angeblich erste deutsche Volkserhebung – aber auch SS-Divisionen in der Untergangsphase der Nazi-Herrschaft. Und kaum einen Monat vor dem Sturz Erich Honeckers 1989 wurde noch im thüringischen Bad Frankenhausen das von Werner Tübke gemalte monumentale Bauernkriegs-Panorama und das zugehörige Museum, im Volksmund spöttisch „Elefantenklo“ genannt, feierlich eröffnet. Die Geschichte kann sich nicht gegen ihre Interpretatoren wehren. Können wir in der heutigen säkularen Welt noch den heiligen christlichen Ernst der Bauernkriegsagitatoren verstehen? – Ein paar Gedanken zu einem schwierigen Jubiläum und dem Begriff der Freiheit, auch (aber nicht nur) des Christenmenschen.